ARGIOLAS Baptistine [née CESARACCIO Battistina, dite Baptistine]

- Renaud Poulain-Argiolas

- 1 déc. 2023

- 11 min de lecture

Dernière mise à jour : 9 sept. 2025

Née le 24 novembre 1897 à Busachi (province d’Oristano) en Sardaigne (Italie), morte le 17 avril 1982 à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône) ; ouvrière de la chimie, cantinière puis femme de ménage ; sympathisante communiste de Port-de-Bouc ; une des figures de la solidarité des femmes avec les ouvriers lors du lock-out des Chantiers et Ateliers de Provence de 1949.

Battistina Cesaraccio vit le jour à Busachi, via Vittorio Emmanuele, au domicile de ses parents. Son père, Giovanni Cesaraccio, né à Sassari, grande ville portuaire située à cent kilomètres plus au nord de la Sardaigne, était bottier. Sa mère, Maria Sionis, originaire de Zeppara, à 40 km au nord de Busachi dans la province d’Oristano, travailla comme gouvernante. En octobre 1912, les parents Cesaraccio quittèrent l’île en bateau avec leurs sept enfants : Luigina (20 ans), Paolino (18 ans), Battistina (14 ans), Pietro (12 ans), Antonietta (9 ans), Carletto (6 ans) et Francesca (1 an). De mémoire familiale, ils auraient eu l’intention de se rendre aux États-Unis où les avaient précédés un frère de Giovanni. Mais le bateau faisant une escale à Marseille, ils s’établirent finalement dans cette ville. Dans la demande de naturalisation française que Battistina fera en 1937, elle précisera que sa famille avait été invitée à Marseille par des parents. Un autre frère de Giovanni, Antonio Cesaraccio, parti avec les mêmes motivations, fit lui souche à Casablanca (Maroc).

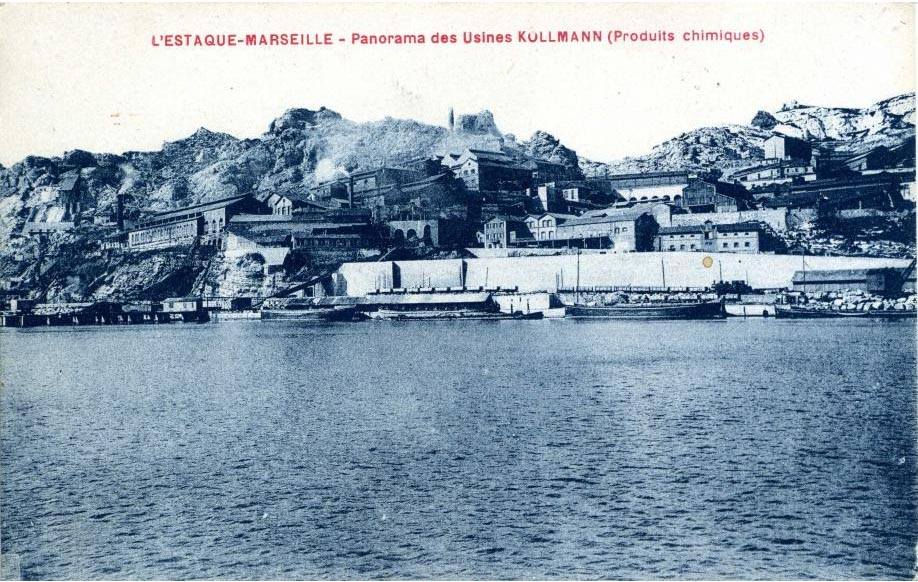

N’étant pas allée à l’école, Battistina Cesaraccio était analphabète. Du 15 octobre 1912 au 10 mars 1913, sa famille logea rue Hoche à Marseille. Le père travaillait comme cordonnier, le fils aîné Paolino (voir Paul Cesaraccio) comme manœuvre au tunnel de L’Estaque. Ils s’installèrent ensuite à L’Estaque-Plage au n°2 place de l’Église, à l’exception de Paul. Les enfants entrèrent à la tuilerie Roux Frères dans le quartier Saint-Henri lorsqu’ils furent en âge de travailler. Vers 1916-1917, Giovanni qui, selon l’administration, « menait mauvaise vie et s’adonnait à la boisson, quitta sa femme et ses enfants ». Les autorités ajoutaient : « depuis il n’a plus donné de nouvelles et on ignore ce qu’il est devenu. » De 1917 à 1920, Battistina fut employée par les Établissements Kuhlmann de L’Estaque.

Sa mère, Maria Cesaraccio, tenait une cantine au 2 place de l’Église dans laquelle venaient manger des ouvriers des tuileries et de l’usine Kuhlmann. Sur ce territoire d’activité industrielle intense, les travailleurs italiens formaient une communauté soudée, tout comme les Corses et les Algériens. Battistina servait les clients. C’est dans ce cadre qu’elle aurait fait la connaissance d’Angelo Argiolas en 1920. Il venait d’arriver de Sardaigne et avait été embauché dans une tuilerie. Quand ils eurent l’impression qu’Argiolas s’intéressait à leur sœur, Paulino et Pietro Cesaraccio agressèrent le tuilier pour le tenir à distance. Battistina l’épousa toutefois le 28 janvier 1922 au Consulat général d’Italie à Marseille. Quelques mois plus tard, le couple eut un premier fils, Paul. La même année, ils déménageaient à L’Estaque-Riaux, à la Maison Ranti, puis aux Établissements Kuhlmann (probablement à la Cité Kuhlmann) où ils restèrent jusqu’en 1925. Ils avaient eu un deuxième enfant, Jean-Marie, en 1924.

Les activités illégales de Pietro Cesaraccio causèrent bien des problèmes à sa famille. En décembre 1921, suite à une affaire sordide, deux balles de revolver l’avaient laissé entre la vie et la mort. Le 5 mai 1923, des agents de la police ferroviaire de la gare de L’Estaque avaient surpris des voleurs masqués en train de dévaliser un wagon de marchandises. Une quinzaine de coups de feu avaient été échangés. Les malfrats s’étaient échappés en abandonnant trois ballots de chaussures pesant environ 270 kg. La brigade de la sûreté Saguy avait perquisitionné chez un dénommé Jean Ordioni à L’Estaque-Gare et chez Maria Cesaraccio à L’Estaque-Plage. Dans les deux domiciles elle avait trouvé des objets volés dans le voisinage. Luigina (Louise) Cesaraccio et son mari Francesco Chessa avaient également été appréhendés avant d’être relâchés. En plus des objets volés, la sûreté avait trouvé chez Maria Cesaraccio six cartouches de dynamite dissimulées dans la cheminée. L'intéressée n’avait pu expliquer leur présence. Le 27 novembre 1923, le tribunal de première instance de Marseille avait condamné celle-ci à deux ans de prison pour recel, Pietro Cesaraccio (en fuite) à quatre ans d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction de séjour à l’expiration de la peine pour revenus de vols, recel et détention d’explosif, et ses complices – Antoine Marcaggi et Thérèse Busti épouse Marcaggi – à respectivement un an de prison pour vols et huit mois de prison pour recel.

![Maria Cesaraccio, née Sionis [photo fournie par Jacqueline Cesaraccio]](https://static.wixstatic.com/media/080998_99c03ad6e24f43ac8f28d4dda9da406a~mv2.png/v1/fill/w_406,h_566,al_c,q_85,enc_avif,quality_auto/080998_99c03ad6e24f43ac8f28d4dda9da406a~mv2.png)

Après la libération de Maria, Battistina et ses deux aîné-es, Luigina et Paulino, restèrent dans les Bouches-du-Rhône tandis que les autres membres de la famille partaient vivre en Franche-Comté en avril 1925. Pietro les avaient devancés quelques mois plus tôt, probablement dans l'idée d'y prendre un nouveau départ loin des recherches policières. Heureusement pour lui, à la différence des militants politiques, il semble que les auteurs de délits comme ceux qu'il avait commis n'étaient pas inscrits au Fichier central de la Sûreté nationale. Le couple Argiolas rejoignit ses parents dans l’est à partir du 2 juillet 1925. Ils résidèrent à Dasle (Doubs) dans les logements de la Maison Cartosi jusqu’au 20 juillet. De source familiale, les protestants locaux, qui voyaient en eux des catholiques, les auraient mal accueillis. Ils furent alors domiciliés à Valentigney, chez Maria Cesaraccio, aux cités Sous-Roches n°85, jusqu’au 25 mars 1926. Durant cette dernière période, Angelo Argiolas travailla chez Peugeot Frères. Dans leur demande de naturalisation de 1937, il n’est pas précisé si Battistina travaillait elle aussi chez Peugeot ou si elle se consacrait à leurs enfants.

Revenus dans les Bouches-du-Rhône le 26 mars 1926, les Argiolas vécurent dans la ville industrielle de Port-de-Bouc. Ils allaient y passer le restant de leur vie. Dans le quartier de la Tranchée, ils retrouvèrent l’entraide qu’ils avaient connue entre Sardes et entre Italiens à L’Estaque. Leur voisinage comptait un certain nombre de compatriotes. Les Santoru, originaires de Sassari (sur la côte nord de l’île) et Dorgali (sur la côte est), tenaient une cantine. Tous les hommes de cette famille allaient être engagés au Parti communiste. Les Brocca venaient eux aussi de Dorgali. Plusieurs de leurs enfants (Pierre et Catherine) rejoindraient le PCF après la guerre. La naissance de deux filles vint agrandir la famille Argiolas : Pascaline en 1926 et Élisabeth en 1930. En 1931, Ange était journalier à l’usine Kuhlmann de Port-de-Bouc. Peu après, ils habitèrent le quartier voisin des Comtes. Dans leur foyer, les parents parlaient italien ou sarde, bien qu’un témoignage suggère que le « sardignol » n’aurait été enseigné qu’au fils aîné.

Il est délicat de dater l'arrivée des idées communistes dans la famille Argiolas. Entre 1938 et 1943, Angelo Argiolas était identifié par la police italienne comme « antifasciste » vivant en France. En 1940 ou 1941, le domicile familial sera perquisitionné par la police française, dans un contexte où la police républicaine puis la police vichyste traquent les communistes. On sait aujourd’hui que la police fasciste italienne collaborait avec sa voisine française en lui donnant des noms de ses propres opposants politiques immigrés en France. Cette forme de sous-traitance de la répression permettait au régime de Mussolini de continuer à persécuter ses ennemis au-delà de ses frontières. L'affaire Luigi Bastoni, qui mobilisa largement les antifascistes des Bouches-du-Rhône dans les années 1930, en est une bonne illustration. Est-ce cela qui a joué pour les Argiolas ou la raison est-elle d’une autre nature : une surveillance de Paul Argiolas accusé de propos défaitistes, une conséquence de l’engagement syndical du même Paul avant la guerre, une activité politique d’Angelo, une dénonciation calomnieuse ? L'administration vichyste ne mentionnera rien de tel dans ses rapports ultérieurs sur la famille.

Les enfants Argiolas devinrent français par déclaration devant le juge de Paix de Martigues le 20 février 1936, enregistrée au ministère de la Justice le 8 mars 1937. Angelo et sa femme (dont les prénoms furent francisés en Ange et Baptistine) demandèrent leur naturalisation au préfet des Bouches-du-Rhône le 10 novembre 1937. Ils l’obtinrent un mois et demi avant le début de la guerre, le 13 juillet 1939 (publication au JO le 23 juillet). Dans leur dossier, les époux affirmaient correspondre avec des parents restés au pays. Était-ce vraiment le cas pour Baptistine dont tous les parents directs avaient émigré en France ? On y déclarait qu’ils étaient assimilés, ayant adopté les usages français, qu’ils parlaient correctement la langue de leur pays d’accueil, savaient lire et écrire, fréquentaient essentiellement des Français et que leurs enfants allaient à l’école en France. En raison de leurs revenus modestes, ils ne versèrent qu'un dixième des droits de sceau (150 F).

Dans le livret de famille du couple, comme dans les documents importants produits par les autorités françaises (administration, employeur, articles de journaux), le nom de naissance de Baptistine Cesaraccio est fréquemment estropié, passant de CesAraccio à CesEraccio.

Les Argiolas échappèrent à la dénaturalisation après la loi du 22 juillet 1940, première loi de Vichy qui menaçait plus d’un million de personnes devenues françaises depuis 1927. Juifs, communistes, syndicalistes, anarchistes, homosexuels, handicapés mentaux et autres « indésirables » selon la « Révolution nationale » perdirent en nombre leur nationalité française. Bien que leur dossier de naturalisation passât deux fois devant la commission de révision des naturalisations (le 23 juin et le 21 août 1941), les Argiolas passèrent entre les mailles du filet. Leurs anciens voisins Santoru furent moins chanceux (voir Pierre Santoru à ce sujet).

Comme toutes les familles nombreuses des couches populaires, les Argiolas souffrirent des privations causées par le rationnement. Pour survivre la « débrouille » était nécessaire. Le marché noir et le chapardage étaient une tentation. Le 26 juin 1941, Baptistine fut condamnée à 25 F d’amende par le tribunal de Première instance d’Aix pour avoir acheté à une autre Port-de-Boucaine, Mme Bourelly, une feuille de tickets de pain pour la somme de 50 francs. Détail intéressant : le formulaire du procès-verbal du jugement, rédigé par le parquet du procureur de la République, est intitulé « Avis de condamnation d’un étranger ». Le mot « Naturalisé » a été ajouté après coup au tampon, signe que sous Vichy, même devenus citoyens français, les anciens étrangers faisaient l’objet d’un traitement particulier. En septembre 1942, Ange et Jean-Marie étaient condamnés à leur tour pour un vol de raisin dans le champ de M. Roque (ou Roques), un propriétaire voisin. Jean-Marie dérobait des denrées alimentaires de première nécessité quand il déchargeait les bateaux. Au grand dam de sa mère qui se hâtait de cuisiner les produits avec ses filles afin que personne ne puisse apercevoir de paquet suspect chez eux.

Dans le poulailler de la maison, les fils Argiolas allaient se protéger des regards. Selon Élisabeth, la benjamine de la fratrie, c’était là-bas que Paul rédigea des papillons pour la Résistance FTPF (Francs-Tireurs et Partisans français) tandis que Jean-Marie y aurait caché des explosifs. Ils devaient être d’autant plus vigilants que les propriétaires de la maison, les Bonifay, qui vivaient dans le quartier, ne cachaient pas leurs sympathies fascistes. Il y eut de plus un grand nombre d’Allemands aux alentours à partir de 1943. L’armée d’occupation avait installé des batteries de tir à proximité de leur logement. Par conséquent les avions anglais et américains venaient régulièrement mitrailler le quartier. Réveillée par les coups de feu ou les sirènes, la famille se réfugiait dans l’abri qu’Angelo avait creusé dans le sol du jardin. Vers les années 1940, Baptistine Argiolas travaillait comme femme de ménage, une activité qu’elle exerça longtemps sans être forcément déclarée. Elle officia notamment à l’hôtel restaurant Le Cyrnos, près de la gare. Après la guerre, les jeunes communistes y organisaient leurs balètis.

En 1949, l’ancienne direction des Chantiers et Ateliers de Provence (CAP), qui revenait aux commandes après quatre années de gestion ouvrière du chantier naval, voulut supprimer une une prime au lancement des bateaux. Cela représentait une perte d'environ 20% de revenu pour les ouvriers. Les travailleurs se mirent en grève et retardèrent le lancement d’un navire. La direction, qui entendait profiter de l'occasion pour saper la puissance du syndicat des Métaux, répondit par le lock-out. Le conflit dura plus de 110 jours. Paul Argiolas, qui avait des responsabilités syndicales aux CAP, faisait partie des lock-outés.

![Gare de Port-de-Bouc, 1949. Les femmes solidaires des ouvriers lock-outés, harcèlent M. Renvoisié, le directeur, sur le chemin du chantier naval. Baptistine Argiolas est la première sur la gauche, tenant un gros sac à main. Delphine Giovanni marche à gauche de M. Renvoisié [photo extraite d'Antoine ou la passion d’une vie]](https://static.wixstatic.com/media/080998_b5d92c678b2649a7ac4c2955e361dc7c~mv2.jpg/v1/fill/w_550,h_370,al_c,q_80,enc_avif,quality_auto/080998_b5d92c678b2649a7ac4c2955e361dc7c~mv2.jpg)

Parmi les grands moments de cette lutte à laquelle les membres de la famille Argiolas prirent part, il convient de citer la "marche de la faim" vers Marseille, lors de laquelle plus de 3000 personnes tentèrent d’atteindre le chef-lieu du département par divers moyens, face à un déploiement considérable de forces de l’ordre résolues à les en empêcher. Il y eut de nombreux défilés de protestation, une répression importante et des collectes de fonds et de vivres organisées dans tout le département en soutien aux lock-outés. À chacune de ses visites au chantier, le nouveau directeur, M. Renvoisié – ancien militaire choisi par la direction pour son caractère inflexible – avait tous les jours un groupe de femmes de grévistes pour l'accueillir à la gare de Port-de-Bouc. Elles l'accompagnaient sur les 200 mètres qui séparaient la gare des portes de l’entreprise, le harcelaient pour le forcer à négocier. « La mère Argiolas » était de celles qu’on voyait régulièrement dans les actions de soutien aux lock-outés. À la fin du conflit, la direction mit dehors les salariés les plus engagés, dont Paul Argiolas.

En février 1972, le quotidien communiste La Marseillaise consacra un article aux noces d’or du couple Argiolas. Une des photos qui l’accompagnait montrait trois générations de la famille dont la majorité des présents était militante ou allait le devenir. Assis au centre de la photo, on voit les parents, Ange et Baptistine, fêtant leur anniversaire de mariage. Debout derrière la mère, c’est Paul, leur premier enfant – qui fut responsable de l’UJRF (Jeunesses communistes) de Port-de-Bouc, membre du comité fédéral du PCF des Bouches-du-Rhône, rédacteur en chef de La Marseillaise, membre du bureau fédéral du Var et directeur du Petit Varois – et sa femme Catherine, adhérente du parti. Derrière le père, c’est Jean-Marie, leur deuxième enfant, qui fut trésorier de l’Union locale CGT de Port-de-Bouc et du PCF de Miramas – et, entre lui et son frère, sa femme, née Paulette Tassy, militante de l’UJFF (Union des jeunes filles de France), de l’UFF (Union des femmes françaises) et du PCF. Le couple à droite sur la photo, c’est Pascaline, la troisième enfant des Argiolas, responsable de l’UJFF de Port-de-Bouc après la guerre, puis employée de mairie et militante communiste, avec son mari Alexandre Carbonnel, ancien résistant. À gauche de Jean-Marie, c’est Élisabeth, quatrième enfant de la fratrie, avec son mari Pierre Brocca, l'une et l'autre membres du parti. Accroupis en bas à gauche, ce sont les fils de Jean-Marie et Paulette, Serge et Fabien, qui seront plus tard militants politiques et syndicaux. Au dernier rang se tiennent les enfants de Paul, ceux d’Élisabeth et les compagnes des garçons.

On ignore si Baptistine Argiolas participa à d'autres actions collectives après le lock-out de 1949. Par contre, ses parents furent nombreux à s'engager sur les plan politique ou syndical. Il faut évoquer son frère aîné Paolino (voir Paul Cesaraccio) : militant socialiste de la SFIO marseillaise dans les années 1920 et investi aux AIL (Amis de l’instruction laïque) au moins jusqu'en 1936, il fut lié à la Résistance et se serait réfugié dans sa maison de campagne à Mirabeau (Vaucluse) quand il fut recherché par la Gestapo à Marseille. Les fils de Paul, André Cesaraccio (1923-2012) et Jean Cesaraccio (1928-1993) rejoignirent l'ORA (Organisation de Résistance de l'Armée) à Mirabeau.

Albert Chessa (1920-2013), le fils aîné de Louise Cesaraccio, déserta le STO (Service du travail obligatoire) et se cacha à Collobrières (Var) grâce à l'aide de son oncle Paul. Il fut actif au PCF à Marseille après la guerre. La femme d'Albert, née Josette Castinel, était membre de l'UFF. Leur fille, Mireille Chessa, s'engagea dans la Jeunesse communiste en 1970, puis au Parti communiste et à la CGT. Elle fut première secrétaire de l'Union départementale CGT de 2003 à 2013.

Brigitte Argiolas, fille de Jean-Marie Argiolas et Paulette Tassy, adhéra au PCF de Miramas en 1972, avant de militer à Martigues. Elle fut membre de la commission exécutive du syndicat CGT des Territoriaux. Serge Argiolas, frère de Brigitte, fut secrétaire de la cellule communiste des employés communaux de Miramas et secrétaire du syndicat CGT des Territoriaux de la commune.

Baptistine Argiolas est enterrée au cimetière communal de Port-de-Bouc, dans une tombe voisine de celle de son mari. Ironie du sort : sur sa tombe encore son nom de naissance est orthographié « CesEraccio » au lieu de « CesAraccio ».

Sources : Registro degli atti di nascita del comune de Busachi, 1897, N. 62 (en italien). — Arch. Nationales, dossier de naturalisation N° 22330 x 1938 ; dossier de naturalisation de Charles Cesaraccio, N°46493 x 1927. — Arch. Dép. Bouches-du-Rhône, Tribunal de première instance de Marseille, audience du 27 novembre 1923 (enregistré le 17 decembre 1923), N°6788. — Archives Argiolas. — Livret de famille. — Journal officiel de la République. Lois et décrets du 23 juillet 1939 (71e année, N°172), p. 9363. — La Marseillaise, février 1972. — Roland Joly, Antoine ou la passion d’une vie : Une histoire de Port-de-Bouc, ville mosaïque, auto-édition, 2005. — Jo Ros, René et Elisabeth Brocca, Pierre Brocca partage sa vie et sa passion des boules, auto-édition, 2017. — Propos recueillis auprès d’Élisabeth Brocca (née Argiolas). — Souvenirs de jeunesse de Paulette Argiolas, 2000 (non publiés).

1ere version dans Le Maitron : 13 juillet 2021.

2e version : 9 septembre 2025.

Commentaires