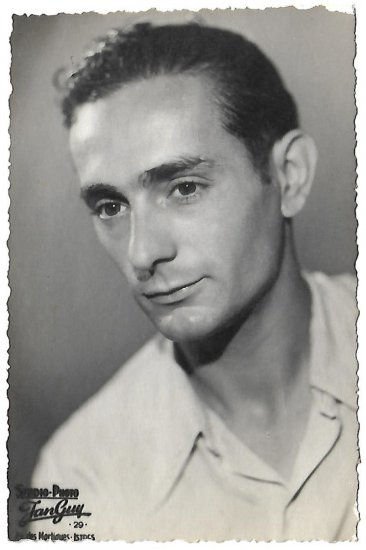

BARSOTTI Louis, Gaston

- Renaud Poulain-Argiolas

- 6 déc. 2023

- 9 min de lecture

Dernière mise à jour : 21 juil. 2025

Né le 8 juillet 1920 à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), mort le 21 mai 1995 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ; chaudronnier, ajusteur, représentant de commerce, puis courtier en assurances ; militant des Jeunesses communistes (JC) de Port-de-Bouc avant 1939, membre du premier triangle clandestin des JC sous l’Occupation, puis militant communiste de Port-de-Bouc ; résistant, membre du Front national de lutte pour la libération et des Francs-Tireurs et Partisans français ; déporté à Buchenwald, membre de la Brigade française d’action libératrice du camp.

Le père de Louis Barsotti, Basile Barsotti, était né à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) de parents italiens originaires de Toscane. Il avait été naturalisé en 1904 et avait travaillé comme chaudronnier aux Chantiers et Ateliers de Provence de Port-Bouc (CAP), où son père Giovanni avait été perceur. À la naissance de Louis, Basile Barsotti était devenu charpentier. Il était aussi pompier volontaire. La mère de Louis Barsotti, Pauline Grand, née à Port-de-Bouc, était sans profession. Louis Barsotti avait un frère, Janot, de sept ans son aîné, qui fut également pompier volontaire. Ses parents habitèrent au 24 rue Marceau à Port-de-Bouc. Après leur séparation, Louis vécut avec sa mère.

Membre des Jeunesses communistes au moment du Front populaire, Louis Barsotti était ajusteur aux Chantiers et Ateliers de Provence (CAP) et vraisemblablement membre de la CGT. Après la grève générale de novembre-décembre 1938, destinée à défendre la semaine de 40 heures menacée par le gouvernement, il fit partie des trente salariés de l’entreprise visés par la répression anti-syndicale. Plus de la moitié des licenciés étaient communistes. Cette violence, perçue par la CGT comme un désir de revanche patronale après les conquêtes du Front populaire, se prolongea par la volonté d’empêcher Barsotti d’entrer sur le site des CAP alors qu’il avait été embauché par la suite par une entreprise sous-traitante.

Après l’interdiction du Parti communiste en septembre 1939, les militants furent poursuivis par le gouvernement de Daladier puis par celui de Vichy. Le 13 novembre 1940, onze perquisitions furent menées à Port-de-Bouc à l’initiative du commissaire spécial Trouette. Les militants Armand Guigue, Véran Guigue et Albert Boiteau furent arrêtés. Louis Barsotti fut appréhendé le même jour, comme l’atteste un procès-verbal de police signé Jean Bianconi, commissaire de police à Port-de-Bouc. Le document fait état de « perquisitions dans les locaux des groupements dont le caractère communiste est affirmé, et la saisie du matériel de propagande de diffusion ou matériel intéressant. » Dans cette perspective « le logement de Louis Barsotti aux cités Saint-Gobain n°7 fut fouillé en sa présence. » Suit une liste de "papillons et brochures" trouvés dans une bibliothèque : cinq brochures intitulées "Jeunesse du Monde", neuf brochures "Notre jeunesse", trois almanachs du Parti communiste 1938-1939, onze journaux du Parti communiste dont l’Humanité, L’Avant-Garde, La Vie Ouvrière [Note de l’auteur : La Vie Ouvrière n’était pas une publication communiste, mais de la CGT], « une brochure le guide de l’éducateur "Collection Jeunesse Communiste", une documentation sur la situation économique du Département dans laquelle est annexée une carte des Bouches-du-Rhône, indiquant la culture, les industries de chaque ville, de nombreuses coupures de journaux communistes avec une carte d’affilié aux Jeunesses communistes » au nom du jeune homme. Barsotti déclara qu’il avait été dans le passé membre du Parti communiste et qu’il avait conservé chez lui les brochures et journaux qu’on y avait trouvés uniquement à titre de documentation. Il fut relâché et on peut supposer que la police accrût alors la surveillance sur sa personne.

Selon l’historien Jean Domenichino, une réunion secrète se tint mi-janvier 1941 au quartier Saint-Jean en vue de mettre sur pied une nouvelle organisation communiste. Étaient présents : Charles Scarpelli, ouvrier aux CAP ; Louis Vallauri, futur membre de l’équipe fondatrice du journal La Marseillaise ; Sauveur Pastourel, licencié des CAP en 1938 comme Barsotti ; François Caparros, John Vella et Jean Nunez, chez qui avait lieu la rencontre. À la fin du mois aurait été créé le premier triangle clandestin de résistance communiste de Port-de-Bouc, composé de jeunes recrues, qui présentaient l’avantage d’être moins connues des autorités que leurs aînés. Les membres de ce triangle étaient François Caparros, Michel Barrat et Louis Barsotti. D’après les souvenirs de François Caparros et ceux de Joseph Brando, résistant socialiste de Port-de-Bouc, ce triangle aurait été créé plus tôt, en novembre 1940. Par contre, d’après les éléments que Barsotti lui-même mentionnera dans son dossier de demande d’homologation en janvier 1948, il aurait constitué un groupe des JC clandestines en août 1940 après avoir été contacté par Louis Vallauri. Il avait comme pseudonyme « Petit Louis », réalisa, distribua et colla des affiches et des tracts, diffusant de plus de la presse clandestine.

Quelle que soit la date de création de ce triangle des JC, le déroulement des événements qui suivirent reste inchangé. Les communistes locaux se trompaient lourdement en croyant être discrets, car Louis Barsotti (tout comme Michel Barrat) figurait depuis fin 1939 sur une liste de 27 pages de communistes à surveiller dressée par la sous-préfecture d’Aix. Les autorités le disaient alors chaudronnier aux Chantiers et Ateliers de Provence et mobilisé dans la guerre contre l’Allemagne. Le 12 février 1941, une série de perquisitions se solda par l’arrestation du vieux militant Sauveur Pastourel et celle de Louis Barsotti, interpellé à son domicile. Dans un café de Port-de-Bouc, un paquet de tracts communistes était tombé de la poche d’un consommateur. L’incident avait permis de remonter jusqu’à Barsotti et Barrat. Interrogés par un commissaire de la police spéciale, tous deux reconnurent qu’ils avaient été sollicités par René Moreu, alors en fuite, pour diffuser des tracts et des journaux communistes. Ils avaient fait le lien entre Marseille et Port-de-Bouc pour le compte d’un individu venu de Marseille que les autorités n’avaient pas réussi à identifier. Barsotti précisera plus tard que son arrestation était le fait d’un dénonciateur inconnu et du commissaire spécial Trouette. Il fut transféré à la maison d’arrêt d’Aix-en-Provence, où il restera jusqu’en octobre 1941. Il participa à l’organisation d’un groupe et y retrouva Nicolas Terrana. D’après une attestation sur l’honneur rédigée en 1960 par celui-ci, c’est lui qui avait transmis à Barsotti les consignes à suivre pour son activité de résistant. Détaillant les opérations, Terrana mentionne que Barsotti « a imprimé et distribué des tracts qui appelaient la population à s’élever contre le gouvernement de Vichy et se préparer à résister à l’occupant allemand » et aussi « fait des inscriptions de mots d’ordre patriotiques sur les chaussées de sa localité. » Terrana écrit s’être alors inspiré de « l’activité patriotique des premiers groupes de résistants de Marignane. »

Le 10 juillet 1941, Louis Barsotti comparaissait avec Michel Barrat devant le Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour "participation à la reconstitution d’une association communiste dissoute et propagande communiste". Ils avaient tous les deux vingt ans. L’enquête rappela qu’ils appartenaient depuis longtemps aux organisations communistes et que Barsotti avait en outre suivi les cours d’une école de propagande à Marseille. En plus des grandes quantités de tracts et de brochures trouvées chez eux, il était établi qu’ils avaient envoyé sous enveloppe des tracts et des journaux communistes à de nombreuses personnes de Port-de-Bouc. Défendus par Me Garcin, les jeunes militants furent condamnés à un an et demi de prison. Barsotti ajoutera qu’il fut aussi frappé de cinq ans d’interdiction de séjour. Ils firent appel du jugement. Plusieurs journaux de l’époque, comme Le Petit Marseillais du 12 juillet ou La Croix du 15 juillet, évoquèrent le troisième accusé, en l’appelant par erreur René Moreau. Toujours en fuite au moment du procès, Moreu, fut condamné à trois ans de prison. Les trois accusés devaient payer conjointement les 211,55 F de frais d’instance.

Barsotti fut détenu au Fort Saint-Nicolas à Marseille et, jugé en appel le 7 octobre par le Tribunal militaire de la XVe région situé au même endroit, il fut condamné à trois ans de prison. Il était à la prison Saint-Pierre d’octobre 1941 à mai 1943. Il y créa un nouveau groupe. De mai 1943 à février 1944, il était interné au camp militaire de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) où il participa à l’organisation et à l’action politiques, puis, à partir du 12 février, au camp de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn), où il fut chef politique de section militaire. Il écrira avoir intégré le Front national de lutte pour la libération en 1942 après un contact avec Blanc. S’agirait-il d’Étienne Blanc, qu’il citera plus loin au nombre des camarades qu’il fréquenta dans la clandestinité ? Il semblerait pourtant qu’Étienne Blanc avait déjà quitté Saint-Sulpice quand Louis Barsotti y arriva.

Le 30 juillet 1944, il était déporté à bord du convoi I. 252 depuis la gare Raynald de Toulouse à destination de Buchenwald. L’armée allemande, soucieuse d’échapper à la progression des troupes alliées, fit évacuer plusieurs centres d’internement de la région, dont celui de Saint-Sulpice. On ajouta aux détenus du camp des réfugiés espagnols, des familles juives, des résistants raflés en Haute-Savoie et des FTP des Bouches-du-Rhône. Dans le même convoi étaient déportés d’autres militants communistes de Port-de-Bouc, comme Marius Desvoy, Lucien Giorgetti et Armand Guigue. D’après une note du Secours catholique international du 18 décembre 1944, le train passa par Sète, Montpellier, Nîmes, Avignon, Orange, Valence, Chalon-sur-Saône, Dijon, Chaumont, Lunéville et Weimar. Les hommes adultes furent ensuite transportés jusqu’au camp.

L’administration de Buchenwald enregistra l’arrivée de Louis Barsotti le 6 août 1944. Ses maigres possessions furent listées : un veston, un pantalon, une chemise, une paire de chaussures, une paire de chaussettes, un portefeuille et un stylo plume. Il y reçut le numéro de matricule 69280. Après la période de quarantaine au Petit camp imposée aux nouveaux arrivants, on l’affecta au Block 14 du Grand camp dans lequel il resta. Armand Guigue était détenu dans le même Block. Dans une autre attestation, Jean Longinotti, qui avait été déporté à Buchenwald dans le même convoi, témoignera de la participation de Barsotti à la Brigade Française d’action libératrice, « organisation militaire de la résistance clandestine du camp regroupant l’ensemble des organisations françaises de la résistance ». Ce point est confirmé par l’intéressé, ajoutant qu’il participa aussi à l’organisation du comité militaire (Block 14, Flügel B), ainsi que par une liste des membres de la brigade publiée dans le bulletin des anciens déportés de Buchenwald. À ce titre, il prit donc part le 11 avril 1945 à la lutte armée pour la libération du camp, facilitée par l’avancée des troupes alliées. Il fut définitivement libéré le 22 avril 1945 par la 1ere armée américaine. L’emprisonnement et la déportation avaient durablement affecté son état de santé. Il fut rapatrié en France le 29 avril.

Barsotti était présent au rassemblement du 1er mai 1945 à Paris. Devant un défilé d’environ un million de manifestants, une tribune d’honneur fut installée pour les premiers déportés rapatriés. Marcel Paul, lui aussi rescapé de Buchenwald (et pas encore ministre), fit un discours. Louis Barsotti se tenait quelques mètres en contrebas, muguet à la boutonnière. La volonté d’honorer la mémoire de leurs martyrs fut exprimée, ainsi que celle d’appliquer le programme du Conseil National de la Résistance.

Parmi les membres de son réseau qu’il avait fréquentés dans la clandestinité, Barsotti nomme dans son dossier Étienne Blanc, Armand Guigue, Louis Odru, Louis Gazagnaire, Jean Longinotti, Médard Deleuil, Jean Belino (s’agirait-il de Fernand Bélino ?) et Marcel Paul. Il évoque également un Joseph Ayala, qui pourrait être Antoine Ayala, communiste de Port-de-Bouc domicilié rue Albert Rey, qui disparut en déportation.

![Défilé de déportés. Barsotti est visible sur la droite [source : Ciné-Archives]](https://static.wixstatic.com/media/080998_d97155fd114846c7b1c064a9b6045976~mv2.jpg/v1/fill/w_762,h_569,al_c,q_85,enc_avif,quality_auto/080998_d97155fd114846c7b1c064a9b6045976~mv2.jpg)

Après la guerre, Louis Barsotti fut représentant de commerce : il vendait à domicile des objets de maison, des livres et autres marchandises. Il travailla plus tard comme courtier en assurances jusqu’aux années 1960-1965. Le 11 juillet 1947, il épousa Pascaline Argiolas, militante communiste de Port-de-Bouc et responsable d’un cercle de l’UJFF. Ils auraient vécu un temps 68 rue Nationale, où il était officiellement domicilié en décembre 1947. L’année suivante, ils eurent une fille, Giselle. Ils vivaient alors au 26 rue Michel Ruiz. En janvier 1948, Louis Barsotti disait être en voie d’homologation par les FTP. Au mois d’août, il fut homologué soldat de la Résistance intérieure française (RIF) au titre du Front national. Le ministère des Anciens combattants et victimes de guerre lui fit parvenir en 1953 une carte de déporté politique portant le numéro 11130113.

En 1960, son domicile se trouvait au 6 rue Paul Langevin. En juin 1968, il divorça d’avec Pascaline Argiolas et se remaria à Marseille le 24 juillet 1971 avec Antoinette Petrone, mécanicienne en couture.

Louis Barsotti était membre de la Fédération nationale des déportés et internés résistants patriotes (FNDIRP) et de l’Association Française Buchenwald Dora et Kommandos. Selon Le Serment, le bulletin édité par cette dernière, au printemps 1994 il participait encore aux souscriptions de l’organisation. Parmi les anciens déportés, il resta tout particulièrement lié à Albert Domenech.

Décédé le 21 mai 1995 dans une clinique d’Aix-en-Provence, il fut inhumé le 24 mai au cimetière communal de Port-de-Bouc avec sa femme (bien qu'il n'y ait aucune mention de son nom sur le caveau).

Sources : Arch. Dép. Bouches-du-Rhône, 1 W 1485 (n°930) ; 108 W 18 (n°930) ; 76 W 157.— Acte de naissance (avec mentions marginales). — Archives de l’Association Française Buchenwald Dora et Kommandos. — Archives Arolsen. — Archives familiales. — « Défilé de déportés », Ciné-Archives (fonds audiovisuel du PCF et du mouvement ouvrier). — SHD Vincennes, GR 16 P 35514. — Jean Domenichino, Une ville en chantiers : La construction navale à Port-de-Bouc, 1900-1966, Edisud, 1989. — Joseph Brando, Notes d’histoire vécue à Port-de-Bouc durant l’occupation allemande de 1940 à 1945 (non publié). — Le Petit Marseillais, 12 juillet 1941. — La Croix, 15 juillet 1941. — Article nécrologique sur François Caparros dans La Marseillaise, février 1995. — Article nécrologique sur l’intéressé dans La Marseillaise, 23 mai 1995. — Copie du Procès-verbal n°64 du commissariat de Police de Port-de-Bouc du 13 novembre 1940. — Copie du certificat du Ministère des Anciens Combattants du 15 novembre 1948. — Attestation de Nicolas Terrana datée du 18 janvier 1960. — Attestation de Jean Longinotti datée du 27 janvier 1960. — « C’était il y a 20 ans la Libération des camps de la mort. Pour que le monde n’oublie pas, les rescapés témoignent », Supplément au n°303 du journal Le Patriote Résistant, janvier 1965 [photographie]. — Le Serment n°236, bulletin bimestriel, mai-juin 1994. — Liste du convoi "BDS Paris" arrivé le 6 août 1944 à Buchenwald. — Livre-Mémorial, Fondation pour la Mémoire de la Déportation. — Site Filae. — Site Généanet. — Propos recueillis auprès de Giselle Leyrolles (sa fille). — Cimetière de Port-de-Bouc.

1ere version pour Le Maitron : 4 octobre 2022.

2e version : 28 février 2025.

3e version : 7 mars 2025.

Commentaires